エビングハウスの忘却曲線に基づく予習と復習の黄金サイクル設計術

勉強してるのに、なんで成績が上がらないんだろう…

うちの子、塾に行ってもなかなか勉強が身につかないみたい…

この子に合った勉強法って、どうやって見つけたらいいんだろう?

学習塾を経営されている方、家庭教師や塾講師をされている方、そして子育て中の保護者の方々。日々、子どもたちの学習に向き合う中で、このような疑問や悩みを抱えていらっしゃいませんか?

今回は、学習効果を飛躍的に高めるための鍵、「エビングハウスの忘却曲線」と、それを活用した効果的な学習サイクルについてお話しします。

エビングハウスの忘却曲線とは?

「エビングハウスの忘却曲線」とは、ドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウスが、人が一度学習した内容をどれくらいの時間で忘れていくかを示したグラフです。

このグラフが示す驚くべき事実は、人は一度覚えたことでも、24時間後には約25%しか覚えていないということ。

つまり、せっかく授業で「わかった!」と思っても、何もしなければ翌日には75%を忘れてしまうのです。

これは、多くの学習者が直面する「勉強しているのに、なかなか点数が上がらない」という悩みの原因にもなります。

学校や塾で授業を受けた後、復習を怠ると、テスト前にはほとんどの内容を忘れてしまい、一夜漬けではどうにもならない…そんな状況に陥りがちです。

ここで大切なポイントがあります。この「24時間後に25%」という記憶の残存率は、授業の理解度が100%だった場合の数字です。もし、そもそも授業の理解度が50%だった場合、どれだけ復習をしても記憶できる量は50%を超えることは難しいのです。

だからこそ、記憶を定着させるためには、授業の理解度を上げ、忘却曲線に抗うための「仕掛け」を施す必要があります。

記憶定着に効果的な学習サイクルとは?

では、どうすれば記憶を効果的に定着させることができるのでしょうか?その鍵となるのが、忘却曲線に沿った「予習と復習の黄金サイクル」を設計することです。

理想的な予習のタイミングと方法

学習効率を最大限に高めるには、授業を中心とした学習計画が不可欠です。授業の理解度を高めるための最もシンプルで効果的な方法が「予習」です。

予習の目的は、授業で100%理解することではなく、授業の理解度を100%に近づけることです。予習によって「ここは分からないから、授業で先生に聞こう!」という意識が生まれ、授業の集中力が格段に高まります。

では、具体的な予習の方法は?

それは、教科書をざっと読むだけで十分です。

- 全体像の把握: 次の授業で学ぶ内容の全体像を把握します。

- 不明点の明確化: 読んでいて「ここがよく分からないな」と感じた箇所に印をつけ、授業で先生に質問できるように準備します。

予習で100%理解する必要はありません。1教科あたり5分程度の短時間で完了させることが理想です。授業中にノートを取り切れない場合は、予習段階でタイトルや重要なキーワードをメモしておくのも効果的です。

理想的な復習のタイミングと方法

忘却曲線が示す通り、忘れる前に復習することが極めて重要です。

- 1回目の復習: 最も大切なのは、「学校や塾で習ったその日のうち、寝る前まで」に行うことです。

- 2回目以降の復習: 翌日や翌々日、週末、単元終了後、テスト前、長期休暇など、復習の間隔を少しずつ伸ばしながら繰り返します。

復習のポイントは、1回1回の復習に時間をかけすぎないこと。子どもにとって復習は退屈に感じやすいため、短い時間で頻度高く継続することが効果的です。例えば、月に1回1時間の勉強よりも、1日1分を30日続ける方が記憶に定着しやすいのです。

また、間違えた問題のやり直しについては、忘却曲線に沿って、早くても翌日以降に行う「分散学習」が推奨されます。学んだ直後よりも、少し記憶が薄れかけた頃に再学習することで、理解度を再確認し、不足部分を効果的に補うことができます。

指導者必見!学習者に合わせた「定着する学び」の設計法

記憶を定着させ、成績を向上させるためには、画一的な指導ではなく、学習者一人ひとりの特性に合わせた学びを設計することが重要です。

1. 個性の理解: エニアグラムを活用する

エニアグラムは9つの性格タイプに分類され、それぞれに独自の動機、行動パターン、そして学習スタイルがあります。指導者は、このタイプ診断を通じて子どもの特性を理解し、個性に合わせた声かけや学習方法を提供できます。

たとえば、タイプ1(完璧主義者)の生徒には計画的な学習を促し柔軟性を教え、タイプ7(楽天家)の生徒には楽しい要素を取り入れたり、多様なアプローチを提案したりします。タイプ9(調停者)の生徒には、穏やかな環境で自分のペースで進められる学習スタイルが合います。

また、親と子のタイプが異なる場合、コミュニケーションのギャップが生じやすいため、互いの「大事にしていること」を知ることで、関係性の課題を乗り越えやすくなります。

2. 目標設定の支援: SMART目標の活用

良い目標は、「SMART」という5つの要素を満たします。

- S (Specific): 具体的

- M (Measurable): 測定可能

- A (Achievable): 達成可能

- R (Relevant): 目的に合致

- T (Time-based): 期限付き

指導者は、この原則に基づき、学習者が集中力とモチベーションを向上させられるよう、短期・中期・長期の目標設定をサポートします。特に、達成可能で現実的な小さな目標を継続して設定することが、自己肯定感を高め、次の目標へと繋がります。

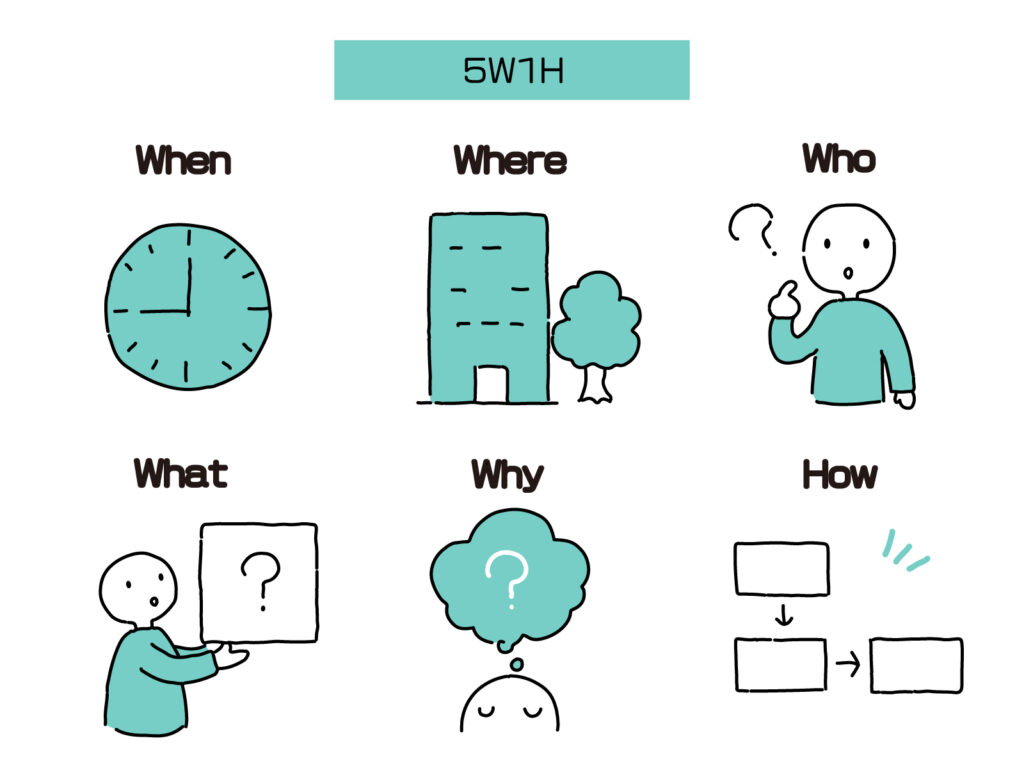

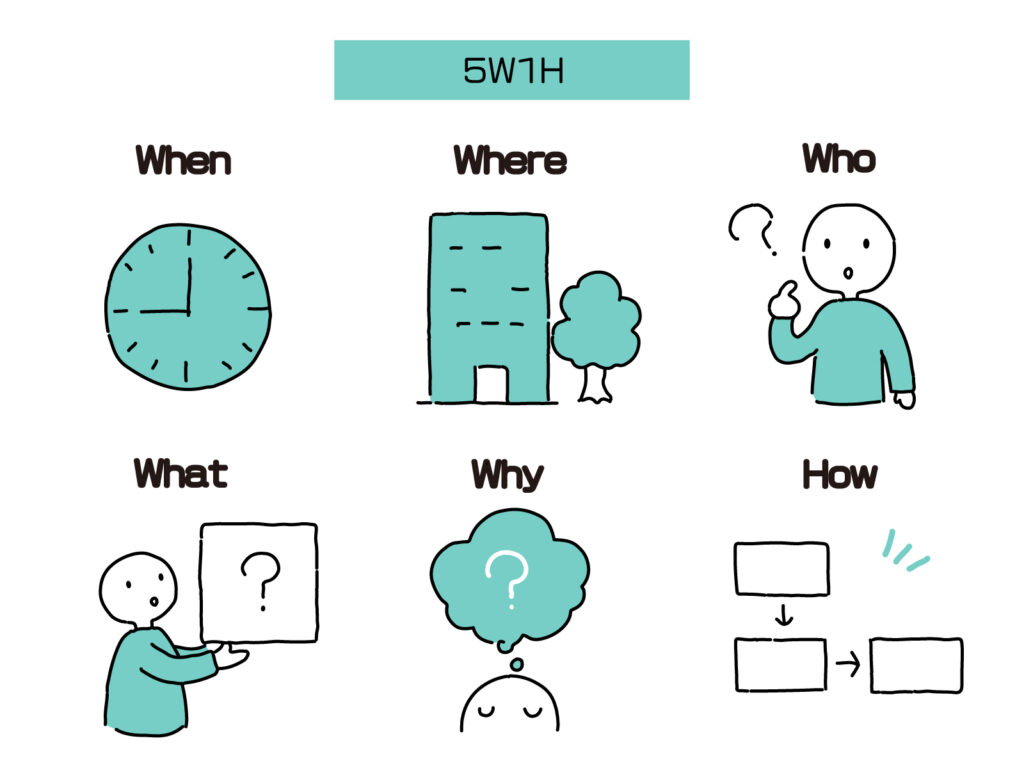

3. 学習環境の最適化

学習を習慣化するには「学習の準備」が最も大切です。子どもがすぐに学習に取り掛かれるよう、以下の5つの要素を準備するよう促します。

- WHAT(何を学習するか): 学習内容の目的を明確にします。

- WHEN(いつ学習するか): 勉強開始の合図を決め、学習モードへの切り替えを促します。

- WHERE(どこで学習するか): 一人ひとりに合った集中しやすい場所を選びます。誘惑になるものは視界から徹底的に排除し、集中できる音環境を整えることも重要です。

- HOW(どうやって学習するか): 予習・復習の黄金サイクルを意識した具体的な方法を定めます。

- WHO(誰と学習するか): 一人で集中する時間、誰かと一緒に学ぶ時間などを意識的に設けます。

この5つの要素を意識することで、子どもは「やらされ感」ではなく、「自分で決めたこと」として学習に取り組めるようになります。

忘却曲線を味方にする指導力を身につけるには

これまでお伝えしたように、単に知識を教えるだけでなく、子ども一人ひとりの特性を理解し、「自ら学ぶ力」を育む指導が、これからの時代には求められます。

しかし、「どうやって子どもの特性を見抜けばいいの?」「どうやって個別の学習サイクルを設計すればいいの?」と悩む指導者の方もいらっしゃるかもしれません。

実は、このような「記憶に残る指導」は、特別な才能や経験がなくても、正しい知識と仕組みを学ぶことで身につけられるのです。

私たち受験コーチング協会は、「受験を乗り越え、未来を切り開く子どもを育てる」という理念のもと、学習習慣コーチ®︎や受験コーチ®︎の育成、資格発行を行っています。

子どもたちの主体性を引き出し、自ら学び・成長する子どもを育てるためのノウハウを、体系的なプログラムとして提供しています。

- 子どもの心理を理解する「エニアグラム」の活用法

- 目標達成をサポートする「SMART目標設定」のノウハウ

- 忘却曲線を応用した「予習・復習の黄金サイクル」の設計術

これらの実践的なスキルを学ぶことで、あなたも「この先生のおかげで、勉強が楽しくなった!」と子どもたちに言われる、記憶に残る指導者になれるのです。

実践に関するQ&A

Q1:予習の習慣がない子に、どうやって予習を促せばいいですか?

A1: 最初に完璧な予習を求めないことです。「教科書をパラパラめくるだけ」「タイトルと太字になっているところだけ読む」といった、ハードルの低い目標から始めましょう。そして、授業でその内容が出てきたときに、「ここ、予習でやったところだね!」と声をかけてあげることで、予習の効果を実感させ、モチベーションを高めることができます。

Q2:復習のタイミングを子どもに任せると、どうしても忘れがちです。どうすれば定着しますか?

A2: 指導者が復習のタイミングを管理してあげる仕組みを作りましょう。たとえば、毎日寝る前の5分間は「今日習ったことを3つだけ思い出そう」という時間にする、週末にその週の学びを振り返るチェックリストを用意するなど、習慣化を促すためのサポートが有効です。

記憶に残る指導は、仕組みで作ることができます。

子どもたちが「わかったつもり」で終わるのではなく、本当に「わかった!」という喜びを感じ、その知識を自信に変えていく。そんな学びの循環を、私たちと一緒に作っていきませんか?

▼メルマガ登録はこちら▼